この記事が、あなたに約束すること

この記事を読み終えた時あなたは以下の3つを手に入れる。

第一に頭の中で漠然と渦巻いていた「こうなりたい」という願望が、一枚の「マンダラート」という形で具体的かつ構造化された設計図として完成する体験を得る。

バラバラの部品となった理想の自己が再び一つの生命体として統合される瞬間をあなた自身の手で創り出すのだ。

第二に「何をすべきか」という行動レベルの問いだけでなく「なぜそれをすべきなのか」というより上位の目的意識が常に明確になる。

中心の「在りたい自分の核」から末端の行動までが一貫した整合性の高いシステムを構築する技術を習得する。

第三に思考の迷子状態から完全に解放される。

自らの手で完成させた設計図を見ながら確信を持って自己変革の道を歩むことができるようになる。

分解した因子を、どう統合すればいいのか

前回の記事であなたは「因子分析」という技術を手に入れたはずだ。

理想の自己を構成する要素を具体的な部品へと分解する技術。だがここで一つの現実が立ちはだかる。

分解した因子をそのままバラバラの部品として置いておくだけでは何も変わらない。

それらをどうやって再び一つの生命体として統合すればいいのか?

この問いに多くの人は答えられない。

彼らは成功の秘訣を探している。まるでコンビニで売っているかのように。だが現実にはその秘訣を「作る」技術が必要だというのに。

多くの人は因子をリストアップしただけで満足する。

それはノウハウを集めるだけで満足する情報消費者と同じだ。

彼らはそれらが互いにどのような関係を持ちどのように作用し合うのかを考えようとはしない。

結果として理想の自己は個々の部品の寄せ集めに過ぎず中心となる核のないばらばらな集合体として機能不全に陥る。

それは設計図のない建築現場と同じだ。材料は揃っているがそれを組み立てる図面がない。

実はこの問題は私自身も経験したものだ。

50万円の詐欺商材に騙された時、私は「正しい知識」を集めることばかりに注力していた。しかしそれらの知識をどう統合しどう行動に落とし込むべきか明確な設計図がなかったのだ。

結果として知識は増えたが行動は変わらなかった。

これは分解した因子を統合する技術が欠けていた典型的な失敗例である。

余談だが私がマンダラートを初めて作った時も見事に失敗した。

中心の核が「金持ちになりたい」という実に浅はかなものだったからだ。だがその失敗こそが今のこの記事を書くきっかけとなった。皮肉なものだ。

マンダラートはこの問題を解決する。

中心に据えた「在りたい自分の核」からブレることなく全ての因子を論理的に配置する。

これによりキャラクター設計は場当たり的な作業ではなく整合性の高いシステム工学へと進化する。

思いつきではなく設計図に従って自分を作る。それが戦略的実践者の姿勢だ。

多くの経営者はこれを理解していない。

設計図があれば従業員は勝手に動くと思っている。だが現実は違う。

設計図を「実行する覚悟」こそが全てを決める。

あなたがその他大勢から抜け出すことを私は期待している。

だが期待だけでなく実際に行動を起こす覚悟があるかどうか。それが全てを分ける。

マンダラートという思考の自己増殖システム

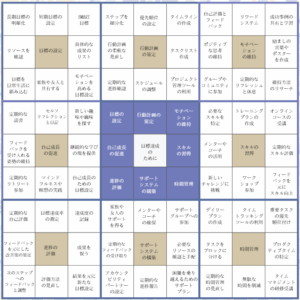

マンダラートは思考の自己増殖システムだ。

中心の「問い」に対し強制的に8つの「答え」を捻り出す。

さらにその8つを新たな問いとして64の「具体的な答え」を生み出していく。

そう、勝手に増殖するのだ。

これは単なるアイデア発想法の説明ではない。

私が3000万円を失った後実際に使い絶望の底から再起した実証済みの方法論だ。

書籍1500冊、音声7000時間、投資額3000万円。

膨大な学習の中から実践を通じて磨き上げられた再現性のある価値変換の技術。それが今あなたの目の前にある。

私は天才ではない。ただ凡人の100倍失敗しただけだ。

だがその失敗から抽出した技術がここにある。あなたが無駄な対価を払わずに済むよう私はこの記事を書いている。

マンダラートと出会ったのはその数日後だ。中心の核を定義し8つの主要因子を配置し行動レベルの因子へと展開していく。そのプロセスを通じて私は自分の理想の姿を一枚の設計図として可視化することができた。

正直に告白しよう。完璧ではなかった。だがその不完全な設計図こそが私を絶望の底から再起させる最初の一歩となったのだ。

だが本当にマンダラートはそれほど強力なのか?

答えは明確だ。

私の経験が証明している。

メンターと仰いでいたコンサルタントに抽象的な言葉で突き放された時、私は自分自身の設計図を持っていなかった。

そのために他人の言葉に振り回され自分が何をすべきか分からなくなったのだ。

しかしマンダラートを作成した後状況は一変した。

中心の核が明確になったことで他人の言葉に振り回されることなく自分の判断基準を持つことができるようになった。これが設計図がもたらす最も重要な価値なのだ。

マンダラートの3つの階層構造

マンダラートは3つの階層から成る。

中心の核(理想の自分)8つの主要因子(その核を支える柱)64の行動レベルの因子(具体的な行動)だ。

例えば「親しみやすい指導者」という核に対して「知性を感じさせる」「ユーモアを解する」といった8つの因子を配置する。

さらに「知性を感じさせる」に対して「専門用語を適切に使う」「本質を見抜く質問をする」といった具体的な行動へと展開する。

この3階層構造により抽象的な理想が具体的な行動まで一貫して繋がる。

つまり「なりたい自分」が「明日やるべきこと」にまで落とし込まれるってことだ。

因子の相互関係を可視化する

マンダラートの真の価値は因子の相互関係を可視化することにある。

例えば「知性を感じさせる」と「ユーモアを解する」は一見すると相反する。

だがマンダラート上でこれらを配置すると、両者が「親しみやすい指導者」という一つの核に向かって統合されていることがはっきりと見えるのだ。

知性は、権威性を生む。

ユーモアは、親近感を生む。

両者が組み合わさることで知的でありながら親しみやすい理想の指導者像が完成する。

これはマンダラートが持つ因子の相互関係を可視化する力の証明だ。つまりバラバラだった因子が一つの物語として繋がるということだ。

見えてきたか?

元コンサル生の営業マン田中氏(仮名)はこれを実践した。

自分の振る舞いが一貫していないことに悩んでいた。専門的な話をすると「小難しい」と距離を置かれ、カジュアルに接すると「頼りない」と思われる。どちらを選んでも裏目に出る。彼は途方に暮れていた。

マンダラート上で因子を配置すると、両者が「信頼できる専門家」という核に向かって統合されることが見えた。「そうか、両立できるのか」と。

最初の1週間は試行錯誤が続いた。

専門知識を面白おかしく伝えようとして逆に軽薄に見えてしまったこともある。

だが2ヶ月後彼は失敗を繰り返しながらも次第に技術を磨いていった。

3ヶ月後顧客から「話が面白くてしかも頼りになる」と評価される存在となったのだ。

一方設計図を作っても行動に移せない人もいる。だが設計図があることで少なくとも「何をすべきか」は明確になる。その一歩から始めることだ。

つまり一見バラバラに見える因子も設計図の上では全て中心の核に向かって統合されている。

それが明確に見えるのだ。

心理学における「認知的統合」の概念によれば人間の思考は個々の要素の単純な集合ではなく要素間の関係性を理解することで意味のある全体像を構築する。マンダラートはこのプロセスを可視化し意図的に進めるためのツールだ。

実はこの技術は完璧ではない。

私自身今でもFXへの未練を抱え10万円の自動売買を続けている。

だがその不完全さこそが本質だ。

完璧である必要はない。

マンダラートを作成する3つのステップ

まずは中心の核と8つの主要因子を洗い出すことから始めその後時間をかけて64の行動レベルの因子へと展開していけばいい。完璧を目指さずまずは一枚の設計図を完成させることに集中せよ。

ステップ1:中心の核を定義する

まずマンダラートの中心にあなたの「在りたい自分」の核となる問いを書き込む。

前回の因子分析の結果を振り返り、複数の因子が共通して向かっている方向性、それがあなたの核となる。

例えば因子分析で「創造性」「専門性」「共感性」を洗い出したなら「人々に美と感動を与える専門家」という核に統合できる。バラバラだった因子が一つの物語として繋がるのだ。

ステップ2:8つの主要因子を配置する

次に中心の核を支える8つの主要因子を周囲の8つのマスに配置する。

前回の因子分析から重要な因子を選ぶ。

それらが中心の核とどのような関係を持っているのかを明確にするのだ。

例えば「親しみやすい指導者」という核に対して「知性を感じさせる」「ユーモアを解する」「厳しさと優しさのバランス」「経験に基づく説得力」といった8つの因子が配置される。

想像してみてほしい。

ステップ3:行動レベルの因子へと展開する

最後に8つの主要因子それぞれに対して8つの行動レベルの因子を展開する。

全てを一度に完成させる必要はない。まずは最も重要だと思われる主要因子から始め段階的に展開していけばいい。

例えば「知性を感じさせる」という主要因子に対して「専門用語を適切に使い読者に解説を加える」「本質を見抜く質問を投げかける」「科学的根拠やデータを引用する」といった具体的な行動へと展開する。つまり抽象的な因子が具体的な行動へと変換されるのだ。

マンダラートが完成した時、あなたの世界は変わる

マンダラートが完成した時あなたの世界は変わる。

重要なのは今、この瞬間に行動を起こすことだ。

機会損失を恐れよ。今始めなければ明日も明後日も同じ状態が続く。

この技術を手に入れることであなたは情報消費者から戦略的実践者へと完全に転換する。

設計図を持たない人々との差は決定的なものとなるだろう。

これまで曖昧だった「こうなりたい」という願望が一枚の設計図として目の前に現れる。

その設計図を見ながら確信を持って自己変革の道を歩むことができるようになる。

これは単なる理論ではない。私が実際に経験した変化でありあなたも同じ変化を手に入れることができる。

1週間後あなたは気づくだろう。

世界は変わっていない。だが世界の見え方が確かに変わったことに。

それこそがあなたが思考の主導権を取り戻した証なのだから。

さあ、あなたの番だ。

よくある疑問に答えよう。

よくある質問

Q1:マンダラートはどのくらいの時間をかけて完成させればいいですか?

完璧を目指さないことだ。

重要なのは設計図を「完成させる」ことではなく設計図を「作り続ける」プロセスそのものだ。

Q2:設計図が描けない、因子が分からないという場合どうすればいいですか?

分からないことこそが最高のスタート地点なのだ。

そんな時は以下の極小の実験例を試してみてほしい。

- まず「自分がなりたい理想の人物像」を3つの単語で表現してみる

- その3つの単語それぞれに対して「それを実現するには具体的にどんな行動や表現が必要か?」と問いかけてみる

- 出てきた答えをさらに具体化していく

Q3:マンダラートを作っても実際に行動に移せない場合はどうすればいいですか?

正直に言おう。この質問には完璧な答えはない。

マンダラートは設計図であり魔法の杖ではない。

設計図を見ても行動できない時、それは設計図の問題ではなくその先にあるより深い課題がある可能性がある。

私自身設計図を作っても行動できない日々があった。

深夜、完璧な設計図を前にして一歩も動けない自分に腹が立った。その時、私は設計図そのものを見直すのではなくなぜ行動できないのかその根本的な理由と向き合った。

恐怖だった。

失敗する恐怖。また3000万円を失う恐怖。

だがこれが全ての人に通用するかは分からない。

私にも答えられない問いがある。それでも設計図があることで少なくとも「何をすべきか」は明確になる。その一歩から始めることだ。

最後に一つ。

世界を変えるなどとデカイ口は叩かない。私に見える範囲の人々を守る。それが私の仕事だ。あなたがその「見える範囲」の一人になることを私は願っている。

最後にもう一度。

さああなたの思考と理想を一枚の美しい設計図へと落とし込もう。

その先にあなたが「実現できるのだ」という絶対的な確信が待っている。

私が多くの授業料で学んだ本質をあなたは無料で手に入れることができる。

だが知識を手に入れるだけでは不十分だ。それを行動に移し設計図を実際に作成すること。その覚悟だけがあなたを変える。

多くの経営者はこれを理解していない。

あなたがその他大勢から抜け出すことを私は期待している。だが期待だけでなく実際に行動を起こす覚悟があるかどうか。それが全てを分ける。

- 中心の核:前回の因子分析で洗い出した因子を統合するあなたの「在りたい自分」の核となるコンセプトを一言で表現する。

- 8つの主要因子:中心の核を支える8つの主要因子を書き出しそれぞれが核とどのような関係を持っているのかを明確にする。

- 因子の相互関係:選んだ8つの因子のうちどの因子同士が相乗効果を生みどの因子が他の因子を補完するのかを分析する。

- 行動レベルの因子:最も重要だと思われる主要因子について8つの具体的な行動や表現方法を書き出す。

- 次の一手:この設計図を見ながら明日から実践する最初の一歩を明確にする。

記入例:中心の核「信頼できる専門家」に対して「知性を感じさせる」「ユーモアを解する」などの8つの因子を配置。「知性を感じさせる」に対して「専門用語を使う際は必ず解説を加える」「本質を見抜く質問を投げかける」などの具体的な行動へと展開。

このシートは何度でも繰り返し使える。

実践を通じて得た新しい洞察を常に反映させ更新し続けることでキャラクター設計は常に進化させ続ける。

バカバカしいと思うか? 私も最初は、そう思った。

だがそのバカバカしさこそが本質なのだ。完璧を目指さずまずは試してみること。それが全ての始まりである。

覚悟はできたか?

今すぐ、最初の一歩を踏み出せ。